コラム

訪問リハビリテーションの基礎を図解!医療保険と介護保険の利用や費用について

訪問リハビリテーション(訪問リハビリ)は、自宅で専門家によるリハビリを受けられるサービスです。

この記事では、訪問リハビリテーションの対象者や費用、保険の適用条件について図解を交えてわかりやすく解説します。

もし「自分や家族に必要かも?」と感じたら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

訪問リハビリテーションとは?

訪問リハビリテーションは「自宅でリハビリを受けたい」という方にとって、移動の負担を軽減しながら、日常生活に直結したリハビリを行えるのが大きな特徴です。

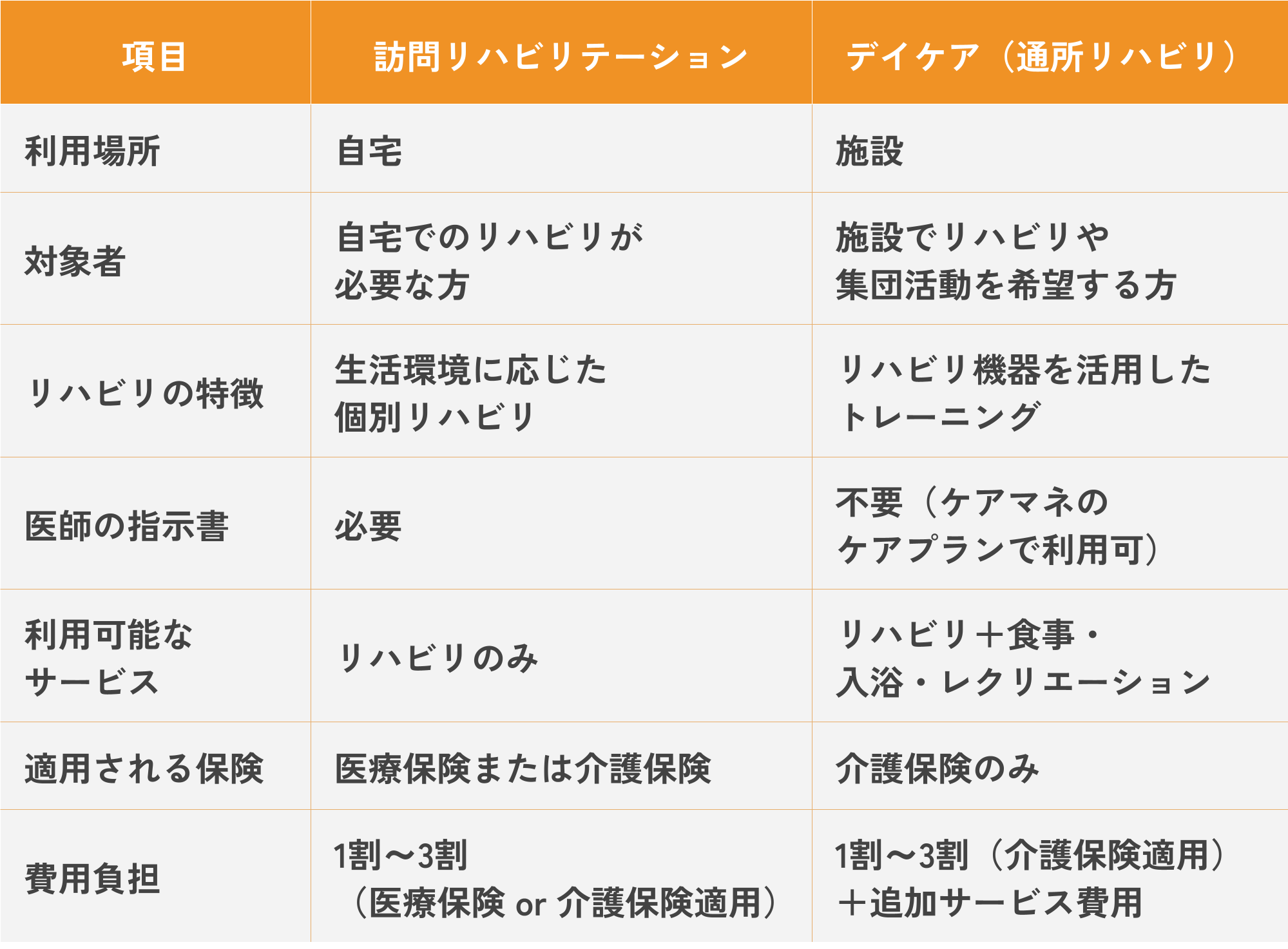

似たサービスに「デイケア(通所リハビリ)」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

まずは訪問リハビリテーションの基本から見ていきましょう。

訪問リハビリテーションの定義

訪問リハビリテーションとは、医師の指示のもと、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職が自宅を訪問し、医学的な知見に基づいたリハビリを提供する制度です。

主に歩行訓練・筋力強化・関節可動域の改善・嚥下機能向上など、日常生活動作(ADL)の維持・向上や心身の自立を支援することを目的としています。

日常生活動作には、起き上がり・立ち上がり・歩行・食事・トイレ動作などが含まれ、利用者の健康状態や生活環境に応じて、リハビリ内容が個別に作成されます。

訪問リハビリテーションとデイケア(通所リハビリ)の違い

訪問リハビリテーションとデイケア(通所リハビリ)は、利用する場所や目的が異なります。

訪問リハビリテーションは「自宅でリハビリを受けたい方」、デイケアは「施設でリハビリや集団活動を行いたい方」に適しています。

訪問リハビリテーションは、自宅の生活環境に応じたリハビリができ、日常生活の動作改善を目的とします。

一方、デイケアはリハビリ機器を活用したトレーニングが可能で、食事や入浴支援、レクリエーションを提供する施設もあります。

訪問リハビリテーションを受けるメリットとデメリット

訪問リハビリテーションには、自宅で専門的なケアを受けられるメリットがある一方で、施設リハビリに比べて設備が限られるデメリットもあります。

メリット

・自宅で受けられるため移動の負担が少ない

・生活環境に合わせたリハビリが可能

・個別対応で集中したリハビリを受けられる

・家族や介護者もリハビリに参加しやすい

デメリット

・1回あたりの施術時間が限られている(平均20〜60分)

・施設リハビリと比べて設備が制限される

・デイケアのような他の利用者との交流が少ない

・食事や入浴など、リハビリ以外のサービスは受けられない

こちらのメリット・デメリットから、体力的に外出が難しい、生活環境に合わせたリハビリが必要な方には訪問リハビリテーションがおすすめのサービスと言えます。

訪問リハビリテーションを受けられる対象者は?

訪問リハビリテーションを受けるには、一定の条件を満たしている必要があります。

主に「要介護認定を受けていること」や「主治医の指示書があること」がポイントとなります。

要介護認定を受けている

訪問リハビリテーションを利用するには、基本的に要介護認定を受けていることが必要です。

要介護認定は、お住まいの自治体に申請し、審査を受けることで取得できます。

要介護認定を受けることで、リハビリだけでなく、介護サービス全体の利用も可能になります。

そのため、訪問リハビリテーションを検討する際には、ケアマネージャーと相談しながら介護サービス全体の利用計画を立てることが大切です。

主治医の許可と指示書がある

訪問リハビリテーションを受けるには、主治医が「訪問リハビリテーションが必要」と判断し、指示書を発行してもらう必要があります。

指示書は定期的に更新する必要があり、医師の診察を受けることが求められます。

指示書の内容には、リハビリの目的や頻度、対象となる疾患などが記載され、この指示書を基にリハビリ計画が立てられます。

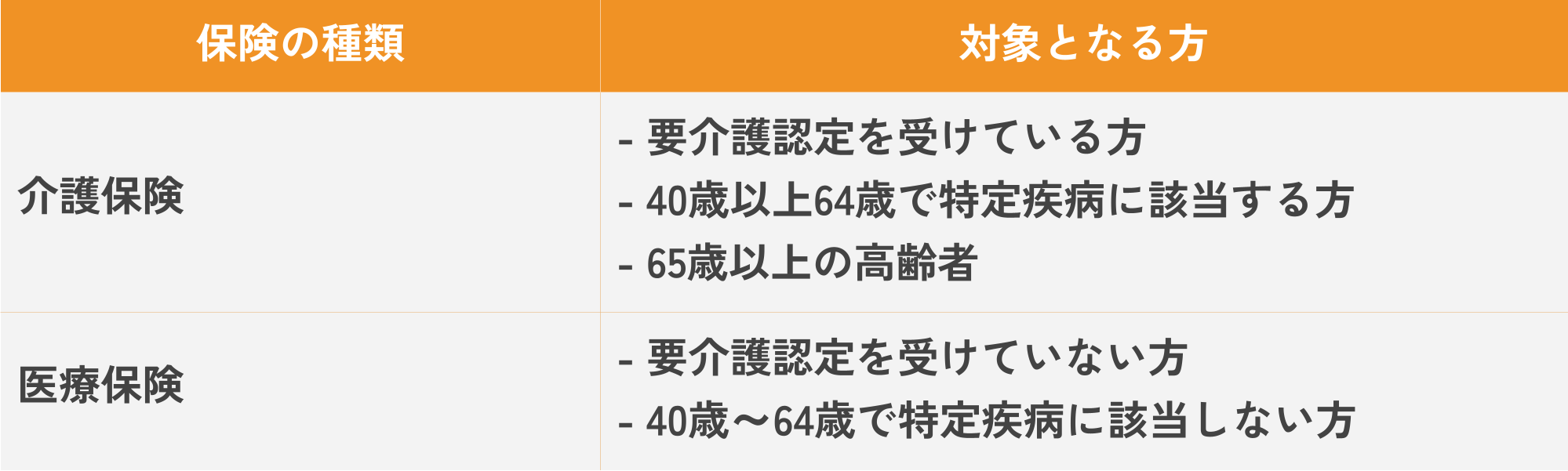

訪問リハビリテーションで医療保険が適用される条件は?

訪問リハビリテーションの費用負担を軽減するために、医療保険を利用できるケースがあります。

医療保険が適用されるケース

訪問リハビリテーションを医療保険で利用できるケースには、以下のような条件があります。

医師が訪問リハビリテーションを必要と判断し、指示書を発行している場合

医師の診察を受けたうえで、訪問リハビリテーションが必要と判断された場合に医療保険が適用されます。

特定の疾患に対するリハビリが必要な場合

たとえば、脳卒中の後遺症や骨折のリハビリ、パーキンソン病などの慢性疾患により、医学的なリハビリが求められる場合に医療保険が適用されることがあります。

医療保険と介護保険は併用できる?

訪問リハビリテーションは、医療保険と介護保険の両方で利用可能ですが、併用することはできません。

原則、介護保険が適用される場合は介護保険が優先され、それ以外の方には医療保険が適用されます。

引用:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

ただし、訪問リハビリテーションとは別に他の介護サービスを利用している場合や、異なる症状・疾患で追加のリハビリが必要な場合は、医療保険と介護保険を使い分けられることもあります。

訪問リハビリテーションにかかる医療保険の費用

訪問リハビリテーションの費用は、保険の適用状況や負担割合によって異なります。

医療保険を利用する場合の、自己負担額や利用可能な期間を確認してみましょう。

医療保険適用時の自己負担額の目安

医療保険を利用する場合の自己負担額は、通常1割〜3割です。

これは、利用者の年齢や所得によって異なります。

また、1回あたりのリハビリにかかる費用は数百円〜数千円が目安ですが、医療機関やリハビリの内容によって異なるため、具体的な金額は事前に確認するのが望ましいです。

医療保険で利用できる頻度と期間

医療保険を使った訪問リハビリテーションの利用頻度や期間は、医師の指示に基づき、患者の状態や必要性に応じて決定されます。

疾患の種類によって適用期間が異なる

脳血管疾患などのリハビリは、一般的には発症後180日までが医療保険の適用範囲となることが多いですが、医師の判断により延長が認められる場合もあります。

また、整形外科疾患(骨折・関節のリハビリ)などは、疾患によって適用条件が異なります。

医師の判断により期間や回数が変わる

訪問リハビリテーションの頻度や継続期間は、定期的に医師の診察を受け、リハビリの必要性を評価したうえで決定されます。

訪問リハビリテーションにかかる介護保険の費用

介護保険を利用する場合、費用は認定された要介護度によって異なります。

訪問リハビリテーションの自己負担額や、支給限度額について確認していきましょう。

介護保険適用時の自己負担額の目安

介護保険を利用する場合も、医療保険と同様に自己負担額は1割〜3割です。

※所得によって変動します。

ただし、訪問リハビリテーションは介護保険の支給限度額の範囲内で利用する必要があります。

介護保険を使った訪問リハビリテーションの自己負担額は、リハビリの回数や内容、提供事業所によって異なるため、具体的な金額は事前に確認しましょう。

また、要支援1・2の方は訪問リハビリテーションとは別の「介護予防訪問リハビリテーション」を利用できます。

これは、自立した生活を維持するためのリハビリであり、要介護認定を受けた方とは利用目的が異なります。

介護保険の単位を超えた場合の費用

介護保険には支給限度額があり、限度額を超えて訪問リハビリテーションを利用する場合、その超過分は全額自己負担となります。

引用:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

この限度額には訪問リハビリテーションだけでなく、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス全般が含まれます。

そのため、ケアマネージャーと相談しながら計画を立てることが重要です。

また、お住まいの自治体によって支給限度額が若干異なる場合があるため、詳細は市区町村の窓口やケアマネージャーに確認するのが望ましいでしょう。

訪問リハビリテーションの申し込み手順

訪問リハビリテーションを利用するには、まず主治医に相談し、診断書(指示書)を取得します。

その後、ケアマネージャーまたは訪問リハビリテーション事業所へ連絡し、利用手続きを進めましょう。

また、主に痛みや麻痺などのつらい症状の緩和を目的とした、訪問マッサージという選択肢はご存知でしょうか?

医療保険が利用できるため、自己負担を抑えながら継続しやすいという特徴があります。

「もっとリハビリを受けたいけれど、介護保険の限度額を超えてしまいそう。」

「自己負担は費用が高くて、続けられない…」

そんなお悩みを抱えている方におすすめです。

訪問に特化したからだ元気治療院では、機能訓練などのリハビリ要素も含む、はり・おきゅう・マッサージを提供しております。

国家資格を持つスタッフが、あらゆる傷病・お悩みに応じた施術をいたします。

当院でも医療保険を利用した訪問リハビリテーションがご利用いただけます。

ご相談やご質問がありましたら、お電話または公式LINE、フォームからお気軽にお問い合わせください。